Farbenlehre

Grundlagen, Geschichte und Nutzen für Künstler

Was ist Farbenlehre?

Die Farbenlehre beschreibt, wie Farben entstehen, wie sie zueinander in Beziehung stehen und welche Wirkung sie auf den Betrachter haben. Für Maler, Designer und Kreative ist sie ein unverzichtbares Werkzeug: Sie hilft beim Mischen von Farben, beim bewussten Einsatz von Farbkontrasten und beim Erzeugen von Harmonie und Spannung in Bildern.

Geschichte der Farbenlehre

Die Ursprünge der Farbenlehre reichen bis in die Antike zurück. Schon Aristoteles und Ptolemäus fragten sich, wie Farben entstehen und sich mischen lassen. Im Mittelalter beschäftigten sich arabische Gelehrte wie Ibn al-Haytham mit dem Einfluss von Licht auf die Farbwahrnehmung.

Im 18. Jahrhundert brachte Isaac Newton mit seinem Werk „Opticks“ (1704) eine wissenschaftliche Wende: Er zerlegte das Licht in ein Farbspektrum und legte die Grundlage für eine systematische optische Farbenlehre.

Im Laufe der Jahrhunderte griffen Künstler wie Leonardo da Vinci, Goethe und später am Bauhaus Johannes Itten die Farbtheorie auf und entwickelten Ansätze, die bis heute für Maler und Gestalter relevant sind.

Der Farbkreis – das Herzstück der Farbenlehre

Der Farbkreis ist das zentrale Werkzeug für Maler und Gestalter. Er zeigt auf einen Blick die Beziehungen zwischen den Farben:

Primärfarben: Rot, Gelb, Blau – sie sind Grundfarben und nicht mischbar.

Sekundärfarben: Orange, Grün, Violett – entstehen durch Mischung zweier Primärfarben.

Tertiärfarben: Mischungen aus Primär- und Sekundärfarben.

Mit dem Farbkreis erkennst du sofort, welche Farben harmonieren und welche sich kontrastieren.

Farbmischungen – das praktische Handwerkszeug

Für den Maler ist die Fähigkeit der Farbmischung zentral. Dabei geht es um mehr als das reine Kombinieren von Tönen:

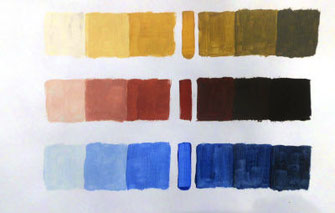

Abtönen: Einer Tubenfarbe – zum Beispiel Rot – wird eine kleine Menge Gelb beigemischt. Dadurch wirkt der Farbton lebendiger und verliert den etwas sterilen Charakter einer reinen Tubenfarbe. Ergänzt man nun noch ganz wenig Weiß, bleibt die Farbe weiterhin Rot. Sie kippt weder ins Rosa noch ins Orange.

Brechen: Nur reinbunte Farben lassen sich brechen, während Erdfarben bereits in ihrem Charakter gebrochen sind. Beim Brechen verliert die Farbe ihre Leuchtkraft – mal sanft, mal deutlich, je nach Methode. So entstehen natürliche, harmonische Töne, die sich flexibel ins Bild einfügen lassen.

Nuancen finden: Feine Abstufungen und Schattierungen machen den Unterschied zwischen einer starren Farbfläche und einer lebendigen Malerei.

Beispiel 1: Ein reines Himmelblau wirkt oft künstlich. Wird es leicht abgetönt oder gebrochen, entsteht ein natürlicher, glaubwürdiger Farbton, der in einer Landschaft harmonisch wirkt.

Beispiel 2: Aus Blau und Gelb entsteht ein frisches Grün. Wird diesem Grün etwas Rot beigemischt, wird es gedämpft und wirkt natürlicher, perfekt für Landschaftsmalerei.

Farbkontraste – das Stellwerk der Farbwirkung

Die Farbenlehre unterscheidet verschiedene Farbkontraste, die jedem Bild Tiefe und Ausdruckskraft verleihen:

1. Hell-Dunkel-Kontrast: Helle und dunkle Töne schaffen Tiefe.

2. Mengen- oder Quantitätskontrast: Unterschiedliche Mengenanteile einer Farbe erzeugen Gewichtung und Spannung.

3. Bunt-Unbunt- oder Qualitätskontrast

4. Komplementärkontrast: Gegenüberliegende Farben im Farbkreis (z. B. Rot–Grün, Blau–Orange). Sie steigern sich gegenseitig in ihrer Intensität.

5. Simultankontrast: Farben beeinflussen sich optisch untereinander. Z.B.: Du mischst eine Farbe auf der Palette, sieht richtig aus, du malst diese Farbe auf dein Bild und jetzt wirkt sie viel zu dunkel. Das war der Simultankontrast.

6. Farbe-an-sich-Kontrast (Farbtheorie nach Itten): Farben 1. und/oder 2. Ordnung, mindestens drei Farbgruppen, klar voneinander getrennt.

7. Warm-Kalt-Kontrast: Warme Farben (Rot, Gelb) wirken aktiv, kalte (Blau, Grün) eher beruhigend.

Diese Kontraste gezielt einzusetzen, entscheidet oft über die Bildwirkung.

Praktische Vorteile der Farbenlehre für Künstler

Die Beschäftigung mit der Farbenlehre bringt konkrete Vorteile:

- Sicherheit beim Farbmischen und Anpassen von Tönen.

- Klarheit über wichtige Farbkontraste für die Komposition.

- Orientierung bei der Auswahl von Farbharmonien.

- Mehr Ausdruckskraft durch bewusst gesetzte Farbakzente.

Wer seine Farben kennt, kann Bilder lebendig gestalten, ohne sich im Chaos der Töne zu verlieren.

Newsletter

Kleine Übungen zur Farbenlehre

Die Theorie wird erst lebendig, wenn du sie ausprobierst. Drei einfache Übungen für dein Atelier:

1. Eigenen Farbkreis anlegen

Male die drei Primärfarben auf Papier oder Leinwand. Ergänze die Sekundär- und Tertiärfarben. So erarbeitest du dir dein persönliches Nachschlagewerk.

Angeblich hatte Eugene Delacroix einen Farbkreis an seiner Atelierwand hängen und notierte zu jeder Farbe Ergänzungen aus seiner Praxis.

2. Komplementärfarben testen

Male eine Fläche in Rot. Setze daneben eine Fläche in Grün. Beobachte, wie die Farben leuchten. Dann mische Rot ins Grün – und sieh, wie der Kontrast sich verändert.

3. Bildwirkung durch Mengenverhältnisse

Gestalte ein Bild fast komplett in Blau. Füge nur einen kleinen Akzent in Orange hinzu. Die Kraft des Kontrasts wird dich überraschen.

Unterschiedliche Ansätze der Farbenlehre

Die Farbenlehre ist vielfältig und wird aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet:

- Optische Farbenlehre: physikalisch, erklärt Licht und Spektrum.

- Künstlerische Farbenlehre: praxisnah, für Malerei und Gestaltung.

- Druckfarbenlehre: mit CMYK-Modell für Druckverfahren.

- Farbenpsychologie: untersucht die Wirkung auf Emotionen.

- Farbmetrik: misst Farben und definiert Farbräume (z. B. Munsell, Ostwald, Küppers).

Je nach Zielsetzung kann ein Ansatz hilfreicher sein, für den Maler bleibt jedoch die künstlerische Farbenlehre das Fundament.

Farbe = Vieldimensional

Die Farbenlehre ist kein starres Regelwerk. Sie ist ein Werkzeugkasten, der dich unterstützt, deine eigene Bildsprache zu entwickeln. Sie zeigt dir Wege auf – aber das eigentliche Geheimnis liegt in deinem künstlerischen Empfinden. Wer die Regeln kennt, kann bewusst mit ihnen spielen und sie im richtigen Moment brechen.

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 18 Abs. 2 MStV ist,

Gerhard Marquard, Josef-Kloo-Str. 1 B, 86899 Landsberg am Lech, September 2025

Mein Text darf ohne meine schriftliche Erlaubnis nicht in Kursen o.ä. verwendet werden. Auf Sozialen Medien darf dieser Artikel ohne Erlaubnis geteilt werden.

Kommentar schreiben